Habe ich Sie neugierig gemacht?

Geliebter Fluss – Mes char En‘ ist im Internet und Buchhandel als gebundene Ausgabe,

Taschenbuch oder ebook – ggfs. mit Bestellung – erhältlich.

Von Passau nach Maloja, eine Reise fürs Leben.

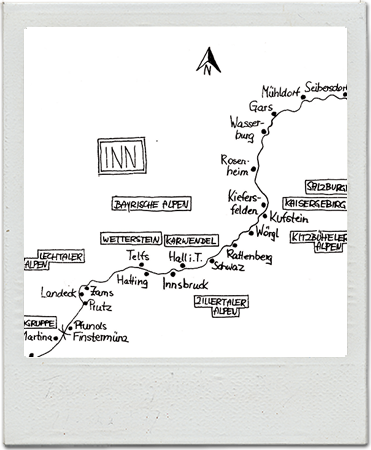

Die Geschichte einer 550 km langen Fahrrad- und Fußreise stromaufwärts längs des Inn: von der Mündung bei Passau durch die Bundesländer Oberösterreich, Bayern, Tirol bis in die rätoromanische Kinderstube des Alpenflusses. Im Kanton Graubünden, nahe des Oberengadiner Passdorfes Maloja, findet die Reise am 2.500 m hochliegenden Inn-Ursprung ihren landschaftlich beeindruckenden Höhepunkt.

Über das Buch

Einen Fluss begleiten, von ihm lernen und sich inspirieren lassen – lange hatte ich von dieser Idee geträumt. Angeregt durch Hermann Hesses ‚Siddhartha‘, dessen Schicksal mich als junge Frau bewegt hatte, machte ich mich mit Lupina, einem mit Wiesenblumen handbemalten Hollandrad, auf den Weg, reiste 16 Tage lang an der Seite des Inn, wobei ich, wie es zu erwarten war, mein Gefährt oft schieben musste. Die Probleme, die das Drei-Gang-Flachlandfahrrad im Gebirge bereitete, nahm ich zugunsten der Vorzüge gerne in Kauf. Am 17. Tag stieg ich von Maloja zum Inn-Ursprung auf und wanderte von dort nach Sils Maria im Engadin Segl. Dort fand meine Reise am 18. Tag ihren Abschluss mit einem Besuch des Hotel ‚Waldhaus‘, wo sich H. Hesse zum letzten Mal im Jahre 1962 aufgehalten hatte.

In den vielen Stunden des Alleinseins ergaben sich häufig Gelegenheiten der inneren Einkehr, in denen ich kleinen und großen Schlüsselereignissen meines Lebens nachspürte, die sich oft in die Geschichte meiner Generation einbetteten. Dabei ging es, über den Akt der Erinnerung hinaus, um das Noch-einmal-empfinden und das Mitnehmen gewonnener Erkenntnisse in die Zukunft. Das Allein-gegen-den-Strom-fahren schenkte mir Freiräume und Ruhe, fühlte sich an wie aus der Zeit gefallen. Im stillen Zuhören und Zusehen lernte ich das Wesen des Flusses kennen, seine Aufgaben im Naturkreislauf, taten sich neue Horizonte auf. Und ich verstand, so klar wie noch nie, dass auch mein Leben ein Fluss ist.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Landidylle im Graben: Der Bach plätschert, in der Nachbarschaft kräht sich ein Hahn heiser, im gegenüber liegenden Waldhang scheinen alle Vögel da zu sein, es ruft, gixt, trillert mit tausenden von Stimmen. Tiefer und tiefer tasten sich die Sonnenstrahlen hinab in die kleine Schlucht und vertreiben die Schatten. Noch ist es so kühl, dass ich die untere Körperhälfte in eine Wolldecke gehüllt habe, noch bin ich nicht ganz gesund, wenn auch die Tablettenschachtel fast leer ist. In der Nacht habe ich mich mit Muskel- und Knieschmerzen geplagt, mal wieder.

Während ich mit der Morgentoilette beschäftigt war, hatte sich Rosa als Heinzelmännchen betätigt und das Frühstückstablett auf den Terrassentisch gestellt. Es ist der sechste Tag und ich habe ein neues Ziel: Wasserburg.

Gerade studiere ich die Karte, als Rosas Mann herantritt und mir interessiert über die Schulter schaut, ein charismatischer Typ, dem Hollywood-Darsteller Harvey Keitel wie aus dem Gesicht geschnitten. Rudolf und seine hübsche Rosa dürften wie Keitel Ende der Dreißiger geboren sein.

Diese Strecke habe es in sich, warnt er, ein Hügel reihe sich an den nächsten, viele Steigungen seien zu bewältigen. Er schlägt vor, auf den klassischen Inn-Radweg zu verzichten, abseits davon übers Land zu fahren, wo die Hügel weniger steil sind.

Ein Vorschlag, den ich dankbar annehme.

In den Alpen werde ich es mit Steigungen ganz anderen Kalibers zu tun haben, die ich allesamt zu Fuß werde gehen müssen. Ich darf die Knie nicht schon am Anfang zu stark beanspruchen. Dass die entlastete Bewegung des Radfahrens günstig bei Kniearthrose ist, ist ja allgemein bekannt, dass ich beim Fahren nicht die geringsten Schmerzen habe, überrascht mich doch. Im Hinblick auf die künftigen Gehstrecken muss sich die Kraft in den Knien aber auf jeden Fall verbessern, sonst ist das alles nicht zu schaffen.

Das Sonnenlicht hat nun den Grund der Schlucht erreicht. Neue Hitze wird schon bald die frische Morgenluft ablösen. So habe ich mein Fahrrad noch nicht ganz aus dem Graben geschoben, als ich bereits schwitze. Ich durchquere Gars, vorbei an der Praxis für Physiotherapie, dann bergab, den Hügel hinunter, der Fahrtwind trocknet und kühlt die Haut. Statt hinter der Brücke den Inn-Weg einzuschlagen, radle ich weiter auf Haiden zu, ein Stück weg vom Fluss. Kurz danach biege ich nach rechts ab und fahre nun auf der Bundesstraße in Richtung Brandstätt, die leider keinen Radweg, aber zum Glück nicht viel Verkehr hat.

Der erste Hügel. Lang zieht sich die Straße hinauf, zu steil zum Fahren. Also absteigen, schieben. Gerademal fünfzehn Minuten bin ich unterwegs. Auf der Anhöhe folgt das Vergnügen: eine Schussfahrt zum Genießen. Ha! Ich fahre ins Engadin! Was soll mich aufhalten? Ich lache und zerspringe fast vor Übermut.

Dabei könnte dieser Höhenflug, im Doppelsinn des Wortes, mit der Nase am Boden enden, weil ich alles andere als eine versierte Radlerin bin, die es sich leisten kann, ordentlich Gas zu geben. Mein Fahrrad hatte ich mir nämlich erst sieben Wochen vor Antritt der Reise zugelegt, die Gewöhnungszeit ist kurz gewesen. Zudem liegen einige Jahre hinter mir, in denen ich gar nicht Rad gefahren bin. Erst hier am Inn muss ich mich zur guten Fahrerin entwickeln. Hoffentlich.

Braunweiße Kühe verharren regungslos, haben mir die wuchtigen Köpfe zugewandt, bis ich bei ihnen angelangt bin, vom Rad steige und einen guten Morgen wünsche. Ich beschließe, ein paar Minuten hier zu bleiben, ihnen beim Grasrupfen zuzusehen, weil mich diese Beschäftigung erdet und mir die Gesellschaft von Kühen ohnehin gut tut. So stehe ich am Weidenzaun und spüre, wie sehr ich mich danach sehne, nicht nur meiner mentalen, auch meiner physischen Kraft vertrauen zu können, in dieser Reise verwurzelt zu sein, an ihrem Fortgang nicht mehr zweifeln zu müssen.

Auf asphaltiertem Weg durch Wiesen und Weiden geht es dann weiter, der Blick schweift voraus. Da sehe ich sie, zum ersten Mal: Berge!

Freudig erregt krame ich eine Atlaskarte hervor und suche meinen Standort. Achtzig Kilometer östlich liegt München und der gezackte Streifen dort am Horizont dürften die Bayrischen Alpen sein. Weniger als sechzig Kilometer entfernt wartet im Süden das Kaisergebirge, die Sicht dorthin versperrt.

Das grüne Land, durch das mein Rad über die Sträßchen rollt, ruht unter der Sonne wie unberührt, nirgendwo eine Menschenseele, weder zu Fuß noch per Rad, selten kommt ein Auto vorbei. Die Steigungen sind tatsächlich erträglich, doch es ist heiß, Schatten gibt es auch hier nicht.

Schließlich geht es doch steiler hinauf, über ein langes Stück, das Schieben ist mühevoll. Kraftsparendes Gehen, beim Bergwandern normal für mich, gelingt beim Radschieben noch gar nicht. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zu schnell laufe.

Wie mag es auf dem Inn-Weg zugehen? Mit der Direktroute versäume ich das Kraftwerk Teufelsbruck sowie die Felsschlucht, durch die sich der Fluss dort pressen muss. So spannend beides wäre, kommt es mir primär darauf an, das Tagesziel überhaupt zu erreichen. Insofern bedauere ich nichts, bin einfach nur froh, dass mir noch stärkere und längere Steigungen erspart bleiben.

Seit einer Weile steuere ich auf eine Kreuzung zu. Nach rechts und links zweigen Straßen ab, geradeaus geht es in einen Wald. An dieser Ecke steht bewegungslos ein Mann und hat mich offenbar im Visier. Beim Näherkommen erkenne ich, dass er Jägerhut und Lodenweste trägt; die Hände in den Hosentaschen vergraben, sieht er mir unverhohlen neugierig entgegen. Normalerweise ist diese Region ja fahrradtouristenfrei.

Nach kurzer Plauderei weist er mir den Weg ‚ins Holz‘, bis ganz hindurch müsse ich fahren. Wunderbar, nun wird es endlich Schatten geben!

Also hinein in den Wald…

Wie betörend die erdige, sauerstoffreiche Luft!

Über Hügelchen und Mulden schlängelt sich der Weg, vorbei an sonnengefluteten Lichtungen, in denen Mückenschwärme tanzen. Zwischen Fallhölzern stehen Farne, blühen Buschwindröschen und Bärlauch. Wie schön es hier ist! Hingerissen von den Licht- und Schattenspielen der Bäume, fühle ich mich wie verzaubert und beglückt von der wilden Romantik dieses Märchenwalds.

So sehr ich die Fahrt genieße, so sorgfältig muss ich auf Wurzeln und Steine achten, die mich im Handumdrehen vom Sattel werfen könnten. In diesem Falle wäre ich wohl auf die Hilfe von Hase und Fuchs angewiesen, weil mir, außer dem Lodenmann am Waldeingang, heute kein Zweibeiner begegnet ist. Als die wonnevolle Fahrt durch die Waldeskühle vorbei ist, bin ich enttäuscht.

Es folgen weitere eineinhalb Stunden in praller Sonnenhitze, bis ich den Penzinger See und sein Freibad erreiche. Bis Wasserburg nur noch dreißig Minuten!

Bevor ich in der Stadt auf Quartiersuche gehe, brauche ich noch eine Pause. Da weit und breit keine Bank zu sehen ist, spreche ich den Kassierer an der Eingangspforte des Freibades an.

„Grüß Gott! Würden Sie mir wohl erlauben, auf der Bank dort zu sitzen? Um mich etwas auszuruhen, bevor ich weiterfahre.“

„Das ist Freibadgelände. Sie dürfen es nur betreten, wenn Sie Eintritt zahlen. Suchen Sie sich doch einen Sitzplatz vor dem Bad.“

„Hier gibt es keinen. Die Bank steht doch gleich da vorn, keine zehn Schritte von hier. Sie werden sehen, dass ich mich nicht von der Stelle bewege. Und nach einer halben Stunde verschwinde ich.“

„Tut mir Leid. Das kann ich nicht gestatten.“

Mister Prinzipienreiter beäugelt doch tatsächlich, ob ich mein Fahrrad aus dem freibadeigenen Ständer hebe. Soll ich mich über ihn ärgern oder über mich selbst, weil ich mich, entgegen meiner Grundsätze, ärgere? Jedenfalls fahre ich schmollend zurück und suche mir ein Stück Wiesenrand, auf das ich mich setzen und ein Eckchen Seeblick erhaschen kann.

Als ich mich auf das Gras niederlasse, halte ich das rechte Bein gestreckt, so weh tut das Knie. Leise fluchend ziehe ich die Schuhe aus, um das ebenfalls schmerzende Fußgelenk zu massieren.

Da sitze ich, statt auf der Schattenbank, im Sonnengras, tupfe Schläfen und Oberlippe trocken und denke über mein Leben am Inn nach, über all die widerstreitenden Gefühle, mit denen ich mich seit einer Woche herumschlage.

Dieser Tag hat bislang am meisten von mir gefordert und ist fast geschafft. Zufrieden bin ich nicht, eher traurig. Ein Wunder, dass mein Körper auf dem Sattel so friedlich ist! Doch leider wird das nicht reichen. Nicht das Radeln ist das Problem, sondern das Gehen, und wie oft werde ich noch gehen müssen! Ganz zu schweigen von dem Fußmarsch, der am Ende auf mich wartet. Was ist die Reise wert, sollte ich auf das große Ziel, den Ursprung, verzichten müssen? Wie lange kann ich noch gegen diese Zweifel anradeln und die Resignation verhindern? Wasserburg hat einen Bahnhof, morgen könnte ich im Zug sitzen und der Spuk wäre vorbei.

Wo werde ich heute die Nacht verbringen? Dieser Ort ist bekannt und beliebt, nicht nur ich suche hier ein Bett. Was mache ich, wenn ich eines Tages obdachlos bleibe?

Ich denke an all die Leute, die mich zu Hause als mutig oder gar bewundernswert mutig bezeichnet hatten, da ich ‚als Frau‘ allein reise. Ich selbst sehe das anders. Mut erfordert die Überwindung von Angst. Da ich keine habe, gibt es auch nichts zu überwinden. Aber nicht zu wissen, wo ich am Abend den Kopf aufs Kissen bette, ist etwas, das ich aushalten lernen muss, insbesondere weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin.

Ich gebe zu, über Wesenszüge zu verfügen, die es mir ermöglichen, eine Reise wie diese zu wagen. Zum Beispiel kann ich gut mit mir allein sein. Mein Selbstvertrauen ist nicht leicht zu erschüttern, und dass ich für Aufgaben unkonventionelle Lösungen finden kann, ist mir im Leben schon oft von Vorteil gewesen.

An diesen segensreichen Eigenschaften ist mein Vater nicht ganz unschuldig.

Es wird Zeit, dass ich ihn mal wieder anrufe, so hole ich das Telefon aus der Gürteltasche, wähle seine Nummer. Als habe er auf den Anruf gewartet, meldet er sich sofort.

Im Geiste fährt er mit zum Inn-Ursprung. Obwohl er sich gewiss Sorgen macht, begeistert ihn die Idee. In seinem hohen Alter lässt er die Digital-Technologie an sich vorüber ziehen wie eine Wolke am Himmel, so dass er auf alles angewiesen ist, was die Familie von meinen WhatsApp-Nachrichten an ihn weitergibt.

Erfreut, meine Stimme zu hören, stellt er sofort Fragen, die ihn beschäftigen. Ich beantworte sie, vermeide es aber, von meiner Zerrissenheit und den Anstrengungen zu erzählen, lieber berichte ich Positives, um ihn nicht zu beunruhigen. Dabei merke ich, wie gut mir das tut, dass ich oft lache. Eine miese Stimmung hält sich bei mir nicht lange, woran Papa ebenfalls nicht unbeteiligt ist.

Capri-Fischer

Irgendwas in mir ist nicht kaputt zu kriegen, wie ein geschützter Kern, der zu leuchten beginnt, wenn es ringsum zu dunkel wird. Es fühlte und fühlt sich auch heute wie eine Art Basisglück an. Immer bleibt in mir etwas, das schwingt und lebendig ist, bereit für eine Freude. Jede Wiese, die mein Fuß betrat, reizte mich, darüber zu rennen, nur so, aus purer Lebenslust. Ich war längst erwachsen, als ich damit aufhörte. Jedenfalls ist die These, Übermut tue nicht gut, falsch. Mein Vater meint, er habe eine Tochter, die verrückt sei und er müsse damit leben. Dabei grinst er breit, weil ihm wahrscheinlich die ‚Erziehungsexperimente‘ einfallen, die er mit mir veranstaltet hatte, als ich ein kleines Mädchen war. Er wird nicht müde, davon zu erzählen.

Nehmen wir das Jahr 1955. Ein Ferienzimmer auf dem Land in Oberbayern. Ich war zwei und Vater hatte die Idee, mich ein wenig vom elterlichen Rockzipfel zu entwöhnen. Sie würden mich mal kurz allein lassen, erklärte er, und dann ganz bestimmt zurückkehren, ich solle nur gut auf den langen Zeiger der Uhr achten. Ich nickte, meine Eltern verließen die Wohnung und bezogen draußen vor dem Fenster ihren Beobachtungsposten.

Der Erzählung nach hatte ich keine Furcht gezeigt, nur still vor mich hin gespielt, ab und zu zur Uhr aufgeschaut. Das Experiment war geglückt und Vater begeistert.

Nehmen wir den Zooausflug in Gelsenkirchen, Sommer 1956. Ich war drei. Wir saßen an einem Tisch bei den Zooterrassen, als es mir in den Sinn kam, mich von den Erwachsenen zu trennen und allein auf den Weg zu machen. Mutter sprang auf, um mich daran zu hindern, Vater meinte, sie solle mich gehen lassen. Er wolle mir folgen und sehen, wie ich allein zurechtkäme.

Nun, ich wanderte von Gehege zu Gehege, sah mir alles an und vermisste niemanden. Mein Vater blieb mir auf den Fersen. Immer weiter lief ich, schlug einen Bogen und landete irgendwann wohlbehalten bei Eltern und Großeltern, tat ganz arglos. Diese Prüfung hatte ich verblüffend gut bestanden.

Und auch mein Improvisationstalent wurde väterlicherseits mit manchem Trick trainiert und ge-testet. Einmal schickte er mich mit einem Osterkörbchen los, um darin Wasser zu holen. Zuerst soll ich es verwundert betrachtet haben, dann zur nächsten Wand gelaufen sein, um dort pantomimisch einen Hahn aufzudrehen. „Papa, rasch, hol einen Lappen, es läuft über!“ soll ich gerufen haben.

Mein Vater erzählt gern, sein Repertoire an Geschichten ist groß, in einundneunzig Jahren sammelt sich viel an. Ob also jede Anekdote gänzlich dem tatsächlichen Ereignis entspricht, sei dahingestellt. Eine allerdings glaube ich ihm aufs Wort.

Als Sänger und Musiker war er der Ansicht, musikalische Frühförderung könne nicht zeitig genug beginnen. So legte er im Jahre 1954 Rudi Schurickes ‚Capri-Fischer‘ auf, setzte mich, Baby Gabi, auf seine Schultern, tanzte und sang, klopfte mir das ganze Lied hindurch den Takt auf den Windelpo: ‚Bella, bella, bella Marie…, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh…‘ Mutter hatte ge-meint, das bringe nichts, aber er glaubte fest an den Erfolg seiner Methode, klopfte zum nächsten Schlager munter weiter, ein wenig stärker, weil ich das wohl toll fand.

Nun ist es interessant zu erfahren, ob ich Sängerin oder Schlagzeugerin wurde. Nein, wurde ich nicht, aber ich liebe Musik, und als meine Stimme noch nicht diese Zittrigkeit hatte, hörte ich mich auch gerne singen.

Wasserburg. Sagenhaft schön!

Umschlungen vom Fluss liegt die mittelalterliche Stadt auf einer Halbinsel. Zinnen, Erker, eine im Wind wehende Fahne auf dem Eingangsturm über pastellgetönten Mauern – solche Stadtbilder machen es leicht, sich dieses Zeitalter geheimnisvoll und sinnlich betörend zu träumen, dunkle Kerker zu vergessen.

Ich rolle über die bekannte rote Stadtbrücke auf die historische Toreinfahrt zu. Unter mir strömt, flach und ungewohnt behäbig, der schlammgetrübte Inn, als gönne er sich eine Pause von Rastlosigkeit und Wildheit.

Ein Sommertag in Wasserburg – ein Tag, an dem sich das Leben im Freien abspielt. Überall flanierende und schwatzende Menschen, gut gefüllte Straßencafés, kalt beschlagene Trinkgläser.

Bevor auch ich meinen Platz unter den Arkaden suche, frage ich mich zur Touristeninfo durch. Innerhalb weniger Minuten stehe ich wieder draußen, eine Stadtskizze in der Hand. In Zentrumnähe werde ich wohnen, privat, ohne Frühstück, was kein Problem darstellt, weil es um die Ecke einen Bäcker mit integriertem Café gibt.

Das wäre also erledigt. Nun gilt es zwei Stunden zu vertrödeln, bis ich das Zimmer beziehen kann.

Trinken, trinken…, Wasser, kalt und frisch, dann einen Ingwer-Spritz, herb, mit der perfekten Dosis Prosecco. Ah! Endlich fühle ich so etwas wie Stolz und Zufriedenheit. Dazu diese kleine Bank, auf der ich sitze und die kühle Arkadensäule in meinem Rücken spüre. Ein Wonnemoment, den ich mir wahrlich verdient habe.

Wie herrlich könnte alles sein, würde auch noch der Rest der Infektion verschwinden, schmerzten weder Füße noch Knie!

Zimmer und Bad sind groß, geräumig, modern – ich genieße den Komfort und das Gefühl, wieder eine Bleibe gefunden zu haben.

Als ich vom Essen zurückkehre, steht mein Entschluss fest: In Rosenheim soll sich endgültig das Blatt wenden. Dort werde ich eine orthopädische Praxis aufsuchen. Kortison, an der richtigen Stelle ins Knie gespritzt, ist ja ein wahres Wundermittel. So präpariert hatte ich eine zehntätige Bergwanderung schmerzfrei erleben dürfen. Nur mag ich mir nicht von jedem Arzt eine Nadel ins Gelenk schieben lassen. Wem kann ich hier an diesem unbekannten Ort vertrauen?

Brigitte, meine quirlige Gastgeberin, hat ‚gottlob noch keinen Orthopäden gebraucht, alles sei in bester Ordnung‘, sie kenne auch keinen, der je eine solche Behandlung benötigt hätte, was interessant ist, weil es bei mir genau umgekehrt ist.

Nichtsdestotrotz bringt sie mir den Namen einer Rosenheimer Gemeinschaftspraxis und nun stehe ich vor der Frage, ob es Sinn macht, Bewertungen zu recherchieren. Was würde das bringen? Eine Auswahl gibt es ja nicht. Ich muss mich auf meinen Instinkt verlassen, auch bei Arztkonsultationen erlebt man Vertrauen auf den ersten Blick und eine gute Beratung kann auf den Patienten durchaus überzeugend wirken.

Ich will, nein, ich kann nicht nach Hause fahren, jedenfalls noch nicht, bringe es nicht übers Herz. Aber mir ist nicht wohl bei der Sache. Eine Injektion ins Kniegelenk ist weit mehr als das Ausstellen eines Antibiotika-Rezeptes, ein Eingriff, der im wahrsten Sinn des Wortes, schiefgehen kann.

Ich könnte mir Keime einfangen… über diesen Supergau will ich erst gar nicht nachdenken. Ich könnte alle Einwände in den Wind schlagen, vertrauensvoll das Blatt unterzeichnen, das mich zu Risiken und Nebenwirkungen aufklärt und es einfach hinter mich bringen – Spritze rein und fertig. Ach, wäre das Leben nur so leicht.

Und da ist noch mehr, das mir Sorgen bereitet: Was mache ich, wenn der Arzt die Therapie ablehnt, stattdessen zu Schmerzmitteln rät, weil er mein Krankheitsbild nun mal nicht kennt? Bereits jetzt weiß ich, dass ich das nicht will. Der Weg ist gerade mal zu einem Viertel geschafft, es widerstrebt mir, die anderen drei Viertel mit Schmerz- und Magentabletten zu pflastern.

Was tue ich, sollte er grundsätzlich mit Terminen arbeiten und für Touristen keine Ausnahmen machen, so dass ich gar nicht in seine Sprechstunde komme?

Wie ich es auch drehe und wende – in Rosenheim, der letzten größeren Stadt vor der Grenze, soll sich mein Weg entscheiden. Entweder gehe ich ihn schmerzfrei weiter oder – gar nicht.

Landidylle im Graben: Der Bach plätschert, in der Nachbarschaft kräht sich ein Hahn heiser, im gegenüber liegenden Waldhang scheinen alle Vögel da zu sein, es ruft, gixt, trillert mit tausenden von Stimmen. Tiefer und tiefer tasten sich die Sonnenstrahlen hinab in die kleine Schlucht und vertreiben die Schatten. Noch ist es so kühl, dass ich die untere Körperhälfte in eine Wolldecke gehüllt habe, noch bin ich nicht ganz gesund, wenn auch die Tablettenschachtel fast leer ist. In der Nacht habe ich mich mit Muskel- und Knieschmerzen geplagt, mal wieder.

Während ich mit der Morgentoilette beschäftigt war, hatte sich Rosa als Heinzelmännchen betätigt und das Frühstückstablett auf den Terrassentisch gestellt. Es ist der sechste Tag und ich habe ein neues Ziel: Wasserburg.

Gerade studiere ich die Karte, als Rosas Mann herantritt und mir interessiert über die Schulter schaut, ein charismatischer Typ, dem Hollywood-Darsteller Harvey Keitel wie aus dem Gesicht geschnitten. Rudolf und seine hübsche Rosa dürften wie Keitel Ende der Dreißiger geboren sein.

Diese Strecke habe es in sich, warnt er, ein Hügel reihe sich an den nächsten, viele Steigungen seien zu bewältigen. Er schlägt vor, auf den klassischen Inn-Radweg zu verzichten, abseits davon übers Land zu fahren, wo die Hügel weniger steil sind.

Ein Vorschlag, den ich dankbar annehme.

In den Alpen werde ich es mit Steigungen ganz anderen Kalibers zu tun haben, die ich allesamt zu Fuß werde gehen müssen. Ich darf die Knie nicht schon am Anfang zu stark beanspruchen. Dass die entlastete Bewegung des Radfahrens günstig bei Kniearthrose ist, ist ja allgemein bekannt, dass ich beim Fahren nicht die geringsten Schmerzen habe, überrascht mich doch. Im Hinblick auf die künftigen Gehstrecken muss sich die Kraft in den Knien aber auf jeden Fall verbessern, sonst ist das alles nicht zu schaffen.

Das Sonnenlicht hat nun den Grund der Schlucht erreicht. Neue Hitze wird schon bald die frische Morgenluft ablösen. So habe ich mein Fahrrad noch nicht ganz aus dem Graben geschoben, als ich bereits schwitze. Ich durchquere Gars, vorbei an der Praxis für Physiotherapie, dann bergab, den Hügel hinunter, der Fahrtwind trocknet und kühlt die Haut. Statt hinter der Brücke den Inn-Weg einzuschlagen, radle ich weiter auf Haiden zu, ein Stück weg vom Fluss. Kurz danach biege ich nach rechts ab und fahre nun auf der Bundesstraße in Richtung Brandstätt, die leider keinen Radweg, aber zum Glück nicht viel Verkehr hat.

Der erste Hügel. Lang zieht sich die Straße hinauf, zu steil zum Fahren. Also absteigen, schieben. Gerademal fünfzehn Minuten bin ich unterwegs. Auf der Anhöhe folgt das Vergnügen: eine Schussfahrt zum Genießen. Ha! Ich fahre ins Engadin! Was soll mich aufhalten? Ich lache und zerspringe fast vor Übermut.

Dabei könnte dieser Höhenflug, im Doppelsinn des Wortes, mit der Nase am Boden enden, weil ich alles andere als eine versierte Radlerin bin, die es sich leisten kann, ordentlich Gas zu geben. Mein Fahrrad hatte ich mir nämlich erst sieben Wochen vor Antritt der Reise zugelegt, die Gewöhnungszeit ist kurz gewesen. Zudem liegen einige Jahre hinter mir, in denen ich gar nicht Rad gefahren bin. Erst hier am Inn muss ich mich zur guten Fahrerin entwickeln. Hoffentlich.

Braunweiße Kühe verharren regungslos, haben mir die wuchtigen Köpfe zugewandt, bis ich bei ihnen angelangt bin, vom Rad steige und einen guten Morgen wünsche. Ich beschließe, ein paar Minuten hier zu bleiben, ihnen beim Grasrupfen zuzusehen, weil mich diese Beschäftigung erdet und mir die Gesellschaft von Kühen ohnehin gut tut. So stehe ich am Weidenzaun und spüre, wie sehr ich mich danach sehne, nicht nur meiner mentalen, auch meiner physischen Kraft vertrauen zu können, in dieser Reise verwurzelt zu sein, an ihrem Fortgang nicht mehr zweifeln zu müssen.

Auf asphaltiertem Weg durch Wiesen und Weiden geht es dann weiter, der Blick schweift voraus. Da sehe ich sie, zum ersten Mal: Berge!

Freudig erregt krame ich eine Atlaskarte hervor und suche meinen Standort. Achtzig Kilometer östlich liegt München und der gezackte Streifen dort am Horizont dürften die Bayrischen Alpen sein. Weniger als sechzig Kilometer entfernt wartet im Süden das Kaisergebirge, die Sicht dorthin versperrt.

Das grüne Land, durch das mein Rad über die Sträßchen rollt, ruht unter der Sonne wie unberührt, nirgendwo eine Menschenseele, weder zu Fuß noch per Rad, selten kommt ein Auto vorbei. Die Steigungen sind tatsächlich erträglich, doch es ist heiß, Schatten gibt es auch hier nicht.

Schließlich geht es doch steiler hinauf, über ein langes Stück, das Schieben ist mühevoll. Kraftsparendes Gehen, beim Bergwandern normal für mich, gelingt beim Radschieben noch gar nicht. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zu schnell laufe.

Wie mag es auf dem Inn-Weg zugehen? Mit der Direktroute versäume ich das Kraftwerk Teufelsbruck sowie die Felsschlucht, durch die sich der Fluss dort pressen muss. So spannend beides wäre, kommt es mir primär darauf an, das Tagesziel überhaupt zu erreichen. Insofern bedauere ich nichts, bin einfach nur froh, dass mir noch stärkere und längere Steigungen erspart bleiben.

Seit einer Weile steuere ich auf eine Kreuzung zu. Nach rechts und links zweigen Straßen ab, geradeaus geht es in einen Wald. An dieser Ecke steht bewegungslos ein Mann und hat mich offenbar im Visier. Beim Näherkommen erkenne ich, dass er Jägerhut und Lodenweste trägt; die Hände in den Hosentaschen vergraben, sieht er mir unverhohlen neugierig entgegen. Normalerweise ist diese Region ja fahrradtouristenfrei.

Nach kurzer Plauderei weist er mir den Weg ‚ins Holz‘, bis ganz hindurch müsse ich fahren. Wunderbar, nun wird es endlich Schatten geben!

Also hinein in den Wald…

Wie betörend die erdige, sauerstoffreiche Luft!

Über Hügelchen und Mulden schlängelt sich der Weg, vorbei an sonnengefluteten Lichtungen, in denen Mückenschwärme tanzen. Zwischen Fallhölzern stehen Farne, blühen Buschwindröschen und Bärlauch. Wie schön es hier ist! Hingerissen von den Licht- und Schattenspielen der Bäume, fühle ich mich wie verzaubert und beglückt von der wilden Romantik dieses Märchenwalds.

So sehr ich die Fahrt genieße, so sorgfältig muss ich auf Wurzeln und Steine achten, die mich im Handumdrehen vom Sattel werfen könnten. In diesem Falle wäre ich wohl auf die Hilfe von Hase und Fuchs angewiesen, weil mir, außer dem Lodenmann am Waldeingang, heute kein Zweibeiner begegnet ist. Als die wonnevolle Fahrt durch die Waldeskühle vorbei ist, bin ich enttäuscht.

Es folgen weitere eineinhalb Stunden in praller Sonnenhitze, bis ich den Penzinger See und sein Freibad erreiche. Bis Wasserburg nur noch dreißig Minuten!

Bevor ich in der Stadt auf Quartiersuche gehe, brauche ich noch eine Pause. Da weit und breit keine Bank zu sehen ist, spreche ich den Kassierer an der Eingangspforte des Freibades an.

„Grüß Gott! Würden Sie mir wohl erlauben, auf der Bank dort zu sitzen? Um mich etwas auszuruhen, bevor ich weiterfahre.“

„Das ist Freibadgelände. Sie dürfen es nur betreten, wenn Sie Eintritt zahlen. Suchen Sie sich doch einen Sitzplatz vor dem Bad.“

„Hier gibt es keinen. Die Bank steht doch gleich da vorn, keine zehn Schritte von hier. Sie werden sehen, dass ich mich nicht von der Stelle bewege. Und nach einer halben Stunde verschwinde ich.“

„Tut mir Leid. Das kann ich nicht gestatten.“

Mister Prinzipienreiter beäugelt doch tatsächlich, ob ich mein Fahrrad aus dem freibadeigenen Ständer hebe. Soll ich mich über ihn ärgern oder über mich selbst, weil ich mich, entgegen meiner Grundsätze, ärgere? Jedenfalls fahre ich schmollend zurück und suche mir ein Stück Wiesenrand, auf das ich mich setzen und ein Eckchen Seeblick erhaschen kann.

Als ich mich auf das Gras niederlasse, halte ich das rechte Bein gestreckt, so weh tut das Knie. Leise fluchend ziehe ich die Schuhe aus, um das ebenfalls schmerzende Fußgelenk zu massieren.

Da sitze ich, statt auf der Schattenbank, im Sonnengras, tupfe Schläfen und Oberlippe trocken und denke über mein Leben am Inn nach, über all die widerstreitenden Gefühle, mit denen ich mich seit einer Woche herumschlage.

Dieser Tag hat bislang am meisten von mir gefordert und ist fast geschafft. Zufrieden bin ich nicht, eher traurig. Ein Wunder, dass mein Körper auf dem Sattel so friedlich ist! Doch leider wird das nicht reichen. Nicht das Radeln ist das Problem, sondern das Gehen, und wie oft werde ich noch gehen müssen! Ganz zu schweigen von dem Fußmarsch, der am Ende auf mich wartet. Was ist die Reise wert, sollte ich auf das große Ziel, den Ursprung, verzichten müssen? Wie lange kann ich noch gegen diese Zweifel anradeln und die Resignation verhindern? Wasserburg hat einen Bahnhof, morgen könnte ich im Zug sitzen und der Spuk wäre vorbei.

Wo werde ich heute die Nacht verbringen? Dieser Ort ist bekannt und beliebt, nicht nur ich suche hier ein Bett. Was mache ich, wenn ich eines Tages obdachlos bleibe?

Ich denke an all die Leute, die mich zu Hause als mutig oder gar bewundernswert mutig bezeichnet hatten, da ich ‚als Frau‘ allein reise. Ich selbst sehe das anders. Mut erfordert die Überwindung von Angst. Da ich keine habe, gibt es auch nichts zu überwinden. Aber nicht zu wissen, wo ich am Abend den Kopf aufs Kissen bette, ist etwas, das ich aushalten lernen muss, insbesondere weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin.

Ich gebe zu, über Wesenszüge zu verfügen, die es mir ermöglichen, eine Reise wie diese zu wagen. Zum Beispiel kann ich gut mit mir allein sein. Mein Selbstvertrauen ist nicht leicht zu erschüttern, und dass ich für Aufgaben unkonventionelle Lösungen finden kann, ist mir im Leben schon oft von Vorteil gewesen.

An diesen segensreichen Eigenschaften ist mein Vater nicht ganz unschuldig.

Es wird Zeit, dass ich ihn mal wieder anrufe, so hole ich das Telefon aus der Gürteltasche, wähle seine Nummer. Als habe er auf den Anruf gewartet, meldet er sich sofort.

Im Geiste fährt er mit zum Inn-Ursprung. Obwohl er sich gewiss Sorgen macht, begeistert ihn die Idee. In seinem hohen Alter lässt er die Digital-Technologie an sich vorüber ziehen wie eine Wolke am Himmel, so dass er auf alles angewiesen ist, was die Familie von meinen WhatsApp-Nachrichten an ihn weitergibt.

Erfreut, meine Stimme zu hören, stellt er sofort Fragen, die ihn beschäftigen. Ich beantworte sie, vermeide es aber, von meiner Zerrissenheit und den Anstrengungen zu erzählen, lieber berichte ich Positives, um ihn nicht zu beunruhigen. Dabei merke ich, wie gut mir das tut, dass ich oft lache. Eine miese Stimmung hält sich bei mir nicht lange, woran Papa ebenfalls nicht unbeteiligt ist.

Capri-Fischer

Irgendwas in mir ist nicht kaputt zu kriegen, wie ein geschützter Kern, der zu leuchten beginnt, wenn es ringsum zu dunkel wird. Es fühlte und fühlt sich auch heute wie eine Art Basisglück an. Immer bleibt in mir etwas, das schwingt und lebendig ist, bereit für eine Freude. Jede Wiese, die mein Fuß betrat, reizte mich, darüber zu rennen, nur so, aus purer Lebenslust. Ich war längst erwachsen, als ich damit aufhörte. Jedenfalls ist die These, Übermut tue nicht gut, falsch. Mein Vater meint, er habe eine Tochter, die verrückt sei und er müsse damit leben. Dabei grinst er breit, weil ihm wahrscheinlich die ‚Erziehungsexperimente‘ einfallen, die er mit mir veranstaltet hatte, als ich ein kleines Mädchen war. Er wird nicht müde, davon zu erzählen.

Nehmen wir das Jahr 1955. Ein Ferienzimmer auf dem Land in Oberbayern. Ich war zwei und Vater hatte die Idee, mich ein wenig vom elterlichen Rockzipfel zu entwöhnen. Sie würden mich mal kurz allein lassen, erklärte er, und dann ganz bestimmt zurückkehren, ich solle nur gut auf den langen Zeiger der Uhr achten. Ich nickte, meine Eltern verließen die Wohnung und bezogen draußen vor dem Fenster ihren Beobachtungsposten.

Der Erzählung nach hatte ich keine Furcht gezeigt, nur still vor mich hin gespielt, ab und zu zur Uhr aufgeschaut. Das Experiment war geglückt und Vater begeistert.

Nehmen wir den Zooausflug in Gelsenkirchen, Sommer 1956. Ich war drei. Wir saßen an einem Tisch bei den Zooterrassen, als es mir in den Sinn kam, mich von den Erwachsenen zu trennen und allein auf den Weg zu machen. Mutter sprang auf, um mich daran zu hindern, Vater meinte, sie solle mich gehen lassen. Er wolle mir folgen und sehen, wie ich allein zurechtkäme.

Nun, ich wanderte von Gehege zu Gehege, sah mir alles an und vermisste niemanden. Mein Vater blieb mir auf den Fersen. Immer weiter lief ich, schlug einen Bogen und landete irgendwann wohlbehalten bei Eltern und Großeltern, tat ganz arglos. Diese Prüfung hatte ich verblüffend gut bestanden.

Und auch mein Improvisationstalent wurde väterlicherseits mit manchem Trick trainiert und ge-testet. Einmal schickte er mich mit einem Osterkörbchen los, um darin Wasser zu holen. Zuerst soll ich es verwundert betrachtet haben, dann zur nächsten Wand gelaufen sein, um dort pantomimisch einen Hahn aufzudrehen. „Papa, rasch, hol einen Lappen, es läuft über!“ soll ich gerufen haben.

Mein Vater erzählt gern, sein Repertoire an Geschichten ist groß, in einundneunzig Jahren sammelt sich viel an. Ob also jede Anekdote gänzlich dem tatsächlichen Ereignis entspricht, sei dahingestellt. Eine allerdings glaube ich ihm aufs Wort.

Als Sänger und Musiker war er der Ansicht, musikalische Frühförderung könne nicht zeitig genug beginnen. So legte er im Jahre 1954 Rudi Schurickes ‚Capri-Fischer‘ auf, setzte mich, Baby Gabi, auf seine Schultern, tanzte und sang, klopfte mir das ganze Lied hindurch den Takt auf den Windelpo: ‚Bella, bella, bella Marie…, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh…‘ Mutter hatte ge-meint, das bringe nichts, aber er glaubte fest an den Erfolg seiner Methode, klopfte zum nächsten Schlager munter weiter, ein wenig stärker, weil ich das wohl toll fand.

Nun ist es interessant zu erfahren, ob ich Sängerin oder Schlagzeugerin wurde. Nein, wurde ich nicht, aber ich liebe Musik, und als meine Stimme noch nicht diese Zittrigkeit hatte, hörte ich mich auch gerne singen.

Wasserburg. Sagenhaft schön!

Umschlungen vom Fluss liegt die mittelalterliche Stadt auf einer Halbinsel. Zinnen, Erker, eine im Wind wehende Fahne auf dem Eingangsturm über pastellgetönten Mauern – solche Stadtbilder machen es leicht, sich dieses Zeitalter geheimnisvoll und sinnlich betörend zu träumen, dunkle Kerker zu vergessen.

Ich rolle über die bekannte rote Stadtbrücke auf die historische Toreinfahrt zu. Unter mir strömt, flach und ungewohnt behäbig, der schlammgetrübte Inn, als gönne er sich eine Pause von Rastlosigkeit und Wildheit.

Ein Sommertag in Wasserburg – ein Tag, an dem sich das Leben im Freien abspielt. Überall flanierende und schwatzende Menschen, gut gefüllte Straßencafés, kalt beschlagene Trinkgläser.

Bevor auch ich meinen Platz unter den Arkaden suche, frage ich mich zur Touristeninfo durch. Innerhalb weniger Minuten stehe ich wieder draußen, eine Stadtskizze in der Hand. In Zentrumnähe werde ich wohnen, privat, ohne Frühstück, was kein Problem darstellt, weil es um die Ecke einen Bäcker mit integriertem Café gibt.

Das wäre also erledigt. Nun gilt es zwei Stunden zu vertrödeln, bis ich das Zimmer beziehen kann.

Trinken, trinken…, Wasser, kalt und frisch, dann einen Ingwer-Spritz, herb, mit der perfekten Dosis Prosecco. Ah! Endlich fühle ich so etwas wie Stolz und Zufriedenheit. Dazu diese kleine Bank, auf der ich sitze und die kühle Arkadensäule in meinem Rücken spüre. Ein Wonnemoment, den ich mir wahrlich verdient habe.

Wie herrlich könnte alles sein, würde auch noch der Rest der Infektion verschwinden, schmerzten weder Füße noch Knie!

Zimmer und Bad sind groß, geräumig, modern – ich genieße den Komfort und das Gefühl, wieder eine Bleibe gefunden zu haben.

Als ich vom Essen zurückkehre, steht mein Entschluss fest: In Rosenheim soll sich endgültig das Blatt wenden. Dort werde ich eine orthopädische Praxis aufsuchen. Kortison, an der richtigen Stelle ins Knie gespritzt, ist ja ein wahres Wundermittel. So präpariert hatte ich eine zehntätige Bergwanderung schmerzfrei erleben dürfen. Nur mag ich mir nicht von jedem Arzt eine Nadel ins Gelenk schieben lassen. Wem kann ich hier an diesem unbekannten Ort vertrauen?

Brigitte, meine quirlige Gastgeberin, hat ‚gottlob noch keinen Orthopäden gebraucht, alles sei in bester Ordnung‘, sie kenne auch keinen, der je eine solche Behandlung benötigt hätte, was interessant ist, weil es bei mir genau umgekehrt ist.

Nichtsdestotrotz bringt sie mir den Namen einer Rosenheimer Gemeinschaftspraxis und nun stehe ich vor der Frage, ob es Sinn macht, Bewertungen zu recherchieren. Was würde das bringen? Eine Auswahl gibt es ja nicht. Ich muss mich auf meinen Instinkt verlassen, auch bei Arztkonsultationen erlebt man Vertrauen auf den ersten Blick und eine gute Beratung kann auf den Patienten durchaus überzeugend wirken.

Ich will, nein, ich kann nicht nach Hause fahren, jedenfalls noch nicht, bringe es nicht übers Herz. Aber mir ist nicht wohl bei der Sache. Eine Injektion ins Kniegelenk ist weit mehr als das Ausstellen eines Antibiotika-Rezeptes, ein Eingriff, der im wahrsten Sinn des Wortes, schiefgehen kann.

Ich könnte mir Keime einfangen… über diesen Supergau will ich erst gar nicht nachdenken. Ich könnte alle Einwände in den Wind schlagen, vertrauensvoll das Blatt unterzeichnen, das mich zu Risiken und Nebenwirkungen aufklärt und es einfach hinter mich bringen – Spritze rein und fertig. Ach, wäre das Leben nur so leicht.

Und da ist noch mehr, das mir Sorgen bereitet: Was mache ich, wenn der Arzt die Therapie ablehnt, stattdessen zu Schmerzmitteln rät, weil er mein Krankheitsbild nun mal nicht kennt? Bereits jetzt weiß ich, dass ich das nicht will. Der Weg ist gerade mal zu einem Viertel geschafft, es widerstrebt mir, die anderen drei Viertel mit Schmerz- und Magentabletten zu pflastern.

Was tue ich, sollte er grundsätzlich mit Terminen arbeiten und für Touristen keine Ausnahmen machen, so dass ich gar nicht in seine Sprechstunde komme?

Wie ich es auch drehe und wende – in Rosenheim, der letzten größeren Stadt vor der Grenze, soll sich mein Weg entscheiden. Entweder gehe ich ihn schmerzfrei weiter oder – gar nicht.

Geliebter Fluss – Mes char En‘ ist im Internet und Buchhandel als gebundene Ausgabe,

Taschenbuch oder ebook – ggfs. mit Bestellung – erhältlich.