Habe ich Sie neugierig gemacht?

Mein Buch ‚Steinreich, vogelfrei‘ ist im Internet und Buchhandel als gebundene Ausgabe,

Taschenbuch oder ebook – ggfs. mit Bestellung – erhältlich.

Ein Weg wie kein anderer. Zwei Frauen überqueren die Alpen.

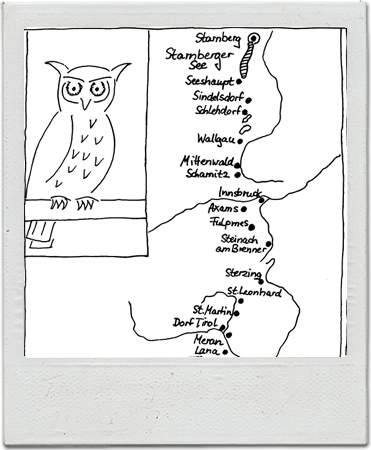

Die Geschichte einer TransAlp zu Fuß, von Starnberg zum südlichen Gardasee: 40 Tage, verteilt auf 5 Etappen; 700 km Wanderwege, 17.000 hm Aufstiege, Abstiege durch Nutzung von Liften deutlich weniger; Nächtigungen auf Berghütten und Almen, in Pensionen, Hotels und an anderen Orten.

Über das Buch

Weggefährte Eulenstein: eine Idee von Tragweite! Der kleine Kalkstein aus dem Starnberger See war unterwegs Symbolträger und Motivationshilfe. Am Ende der Reise sollte der mit einer Eule bemalte Kraftstein am Kai von Bardolino dem Gardasee übergeben werden.

Meine Wanderfreundin Heike Krüger und ich sind die Strecke auf eigene Faust, abseits der deklarierten Fernwanderwege gegangen. Obwohl wir häufig beliebte Regionen wie Mittenwald, Inntal, Stubaital, Passeiertal, Etschtal, Brenta-Dolomiten und Gardasee durchwanderten und obwohl sich die Route an der Haupttransitpassage nach Südeuropa orientierte, überraschte sie mit menschenleeren Wegen.

‚Steinreich, vogelfrei‘ beschreibt die geografischen Nord-Süd-Wandlungen ebenso wie die als mystisch und ergreifend erlebte Natur. Neben Informativem und Sagenhaftem zu Land und Leuten gibt es Einblicke in die Sorgen und Nöte einheimischer Bewohner. Das Buch erzählt von der Wehmut des Abschieds, von der Sehnsucht, die mich beim Warten auf die nächste Etappe quälte. Es erzählt von Freiheitsgefühlen, Selbstzweifeln, vom Wachsen an der Aufgabe und von den heilsamen Kräften, die mir zuströmten, wenn ich mich dünnhäutig und leergewandert fühlte.

Die Geschichte basiert auf Recherchen, Aufzeichnungen, Fotomaterial und – Erinnerungen, da ich alle Etappen als achtsame Zeiten erlebt hatte. Darum sind den kleinen Wegrand-Ereignissen, deren Größe ja nur der Fußgänger zu entdecken vermag, mehr Raum als üblich gegeben.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der Lärchenwald.

Es waren einmal zwei Wanderfreundinnen, die sich anschickten, die Alpen zu durchlaufen, von denen Reinhold Messner gesagt haben soll, es sei nicht das gewaltigste, nicht das einsamste, aber das schönste Gebirge der Welt.

Am Morgen des fünfundzwanzigsten Tages dieser Wanderung schüttelte Anne-Marie vom Kaserer-Hof verwundert den Kopf, als die beiden Frauen den Wunsch äußerten, draußen zu frühstücken.

Es war kühl, feucht, diesig – ein Wetter, das man hätte beklagen können, doch die Zwei lachten, zogen sich warme Jacken an und setzten sich an den Tisch, den Anne-Maries verstorbener Mann einst um einen Apfelbaum herum gebaut hatte, wussten sie doch, dass man nicht alle Tage an einem solchen Platz essen kann. Die Äpfel baumelten reif über ihren Köpfen und es störte sie nicht, dass die Vögel ab und zu etwas herunterfallen ließen.

Noch rasch ein Foto von Anne-Marie und Anna, sodann nahmen wir die Wanderung auf der hier asphaltierten Via Claudia wieder auf.

Große Ereignisse warfen ihr Licht voraus: der Tausend-Meter-Anstieg auf den Mendelkamm, die Ankunft am Tagesende im Hotel Penegal, wo uns grandiose Aussichten erwarteten. Doch jetzt ging es erst einmal mild ansteigend durch Wald und Wiesen, in denen zu unserer Verwunderung Augustkrokusse blühten. Dann verabschiedeten wir uns von der Römerroute und bogen in die Straße zur Ansiedlung Aigner ein, wo wir bald vor einem Schilderpfahl standen, auf dem sich auch der Hinweis zur Grotta di Orsi – Bärenhöhle – befand.

Bären! Auf der weiteren Route würden wir nicht nur mit dem Canis lupus, auch mit dem Ursus arctos, dem europäischen Braunbären, zu tun haben, der im Trentino wie der Wolf in Freiheit leben soll. Daheim war ich auf diese Information gestoßen, als ich mich näher mit der neuen Etappe befasst hatte. Wandern, wo es Bären gibt… Sollte man sich deshalb ängstigen? Man sagt, das Schlimmste sei die Furcht an sich.

Soweit war es noch nicht. Hier bewegten wir uns vorwärts, während die Welt um uns in süßer Faulheit gefangen war. Ein Hund döste in seinem Korb, eine Katze ruhte sphinxgleich auf ihrer Fensterbank. Weiter hinten bummelte, mit den Händen auf dem Rücken, ein Mann daher und in einem Garten rieselte mit wohltuendem Klang Wasser in ein Steinbecken. Welch ein Frieden!

Mit einem Mal durchbrach Sonne den Morgendunst, übergoss die Natur mit Licht und Wärme, dass sie glitzernd aufleuchtete. In einem solchen Moment ist man einfach nur glücklich, ein Wanderer zu sein.

An einem Wasserfall überlegten wir, schon hier die Flaschen aufzufüllen. Da er schlecht zugänglich war, verschoben wir es auf später. Auf dem Weg durch den Wald hatten wir bis zur Jausenstation Buchwald noch genug zu trinken.

Nach einer Stunde kam die Station in Sicht. Drei Gehstunden und zweihundert Höhenmeter Anstieg lagen hinter uns und auch der Gantkofel war zurückgeblieben. Von hier gab es noch ein kurzes Stück zu laufen, bis es in diagonaler Linie die Felswand des Buchbergs hinauf auf den Kamm ginge. Blieb zu hoffen, dass uns dieser steile Weg nicht mit unüberwindbaren Hindernissen überraschen würde, insbesondere im oberen Bereich.

Was wir nun brauchten, war Wasser. Vielleicht hatten wir hier die letzte Möglichkeit, uns zu betanken.

Ruhetag an der Jausenstation! Mitten in der Hochsaison.

Wo nun die Flaschen füllen? Ein Brunnen war nicht zu entdecken. Mir blieb keine andere Wahl, als an der Haustür zu klopfen.

Keine Reaktion. Doch dahinter schlich jemand herum, ich spürte es. Womöglich hatte er oder sie mich durch die Gardine beobachtet. Gerade wollte ich mich unmissverständlich bemerkbar machen, als ein Wagen vorfuhr und ihm eine junge Frau entstieg. Allein deshalb öffnete sich jetzt die Tür und eine Frau mit Kind auf dem Arm kam zum Vorschein. Glück gehabt!

Nach einer kleinen, stärkenden Brotzeit ging es die Straße hinauf, bis wir vor einem Schild standen: Neuer Weg – Prinzwiesen – Prinzhütte – Penegal. Die Karte zeigte an, dass die Hütte verfallen sei, andererseits war sie hier angekündigt. Vielleicht hatte man sie wieder in Betrieb genommen. Wenn nicht, würde es in den Stunden bis zum Berghotel keine Einkehrmöglichkeit geben.

Durch einen Hohlweg ging es knackig bergan, die Schonzeit war vorbei. Der Eppaner Höhenweg kreuzte den unsrigen, dessen Steigungswinkel sich noch mehr erhöhte. Schnurgerade zog sich der Weg hoch – keine ebene Fläche zum Verschnaufen, kein Auf und Ab, keine Kehre, keine Abwechslung.

Langsam gehen, mit den Kräften haushalten.

Ende an einem Karrenweg. Gegenüber ging es zwischen dürren Bäumen weiter, noch ein paar Grade steiler.

Jetzt wurde es schlimm. Links, nicht weit von unseren Füßen entfernt, fiel die Wand des Buchbergs ab. Der Pfad war schmal, mehr Platz gab es nicht. Die Buchbergwand ähnelte einem Körper, der statt des Arms nur die Finger vorstreckt, wobei der magere Baumbewuchs zur abfallenden Seite hin zwar die Aussicht ins Etschtal behinderte, aber auch den Blick in die Tiefe. Zum Glück spendete er etwas Schatten. In praller Sonne hätte ich hier nicht hochsteigen können.

Eine Stunde später ackerten wir immer noch bergan, Knie und Fußgelenke arbeiteten, die Achillessehnen hielten das aus. Diesmal kroch ich nicht im närrischen Schneckentempo wie am Glaitnerjoch, ich kroch mit der ehrwürdigen Langsamkeit einer Schildkröte. Nichtsdestotrotz musste ich alle paar Meter anhalten, um Wasser zu trinken, den Puls sinken zu lassen. Bei dieser Schräglage war es nicht einfach, stabil zu stehen.

Noch einmal zur Vergegenwärtigung: Weshalb war ich hier und nicht woanders? Zum Beispiel in der Wellness-Oase eines Spas? Wer oder was hatte mich geritten, einem ‚Plopp‘ nachzurennen? Ja klar, die Sehnsucht.

Mittlerweile ging Heike vor, meine Lok.

Weiter. Kein Ende in Sicht. Nur dieser Wegstrich, der sich an die Wand drückte und wie ein drohend erhobener Finger nach oben zeigte. Weiter.

Nach einer dreiviertel Stunde wurde es felsiger. Lieber Gott, lass den Weg begehbar bleiben, ich kann ihn unmöglich hinunter laufen…

Noch mehr Fels und nun auch Nebel. Heike machte eine sorgenvolle Bemerkung. Wie würde das weitergehen?

Plötzlich endete die Steigung, ganz abrupt hörte sie auf. Die Felsen traten zurück, der Pfad driftete nach rechts, was bedeutete, dass wir den höchsten Punkt erreicht und den Mendelkamm erklommen hatten.

Das war also geschafft – und mein Trinkwasser weitestgehend verbraucht. Der Rest musste nun streng rationiert werden. Bei Heike sah es nicht besser aus.

Vor uns wildwucherndes Gras und junge Lärchenbäume. Die Prinzwiesen. Von hier mussten wir die Höhe nach Westen verlassen, um in weitem Bogen zurück auf die Kammspitze zu gelangen. Maximal drei Stunden kalkulierte ich für diesen Schwenker ein, an dessen Ende der Mte Penegal und das gleichnamige Panorama-Hotel auf uns warteten. Warum dieser Umschweif nötig war, verriet die Karte nicht.

Diese Gegend schien verlassener als verlassen. Dennoch zögerten wir nicht, für uns gab es nur ein Vorwärts.

Es war ein lichter, niedriger Wald, der Boden überall mit Gras bedeckt, einschließlich unseres Weges. Die Baumzwischenräume füllte der Nebel aus.

Kein Rascheln, keine Tierstimmen, nur eine große Stille.

Eine kleine Lichtung mit einem Abzweig, ohne Schild. Im Zweifel soll man auf dem Weg bleiben, den man gerade geht. Der konnte aber nicht richtig sein, weil die Himmelsrichtung falsch war. Dennoch probierten wir ihn aus, landeten auf einem Biwakplatz. Zurück zur Weggabelung.

Der zweite Pfad wandte sich nach Westen, weiter in den Wald hinein, was grundsätzlich gut war. Es fehlte aber das Schild. Wenn man, wie wir, nie ein Überlebenstraining hatte und üblicherweise nach Wegweisern und Markierungen läuft, fällt es schwer, allein der Kompassnadel zu vertrauen, die, außer der Karte, alles war, was wir hatten.

Während wir noch zögerten, hatte ich das Gefühl, als beobachtete man uns. Hör auf zu spinnen! redete ich mir zu, es ist nur ein gefahrloser Waldweg, der, naja, etwas ungewöhnlich ist. Woran liegt es, dass uns Wälder mal beruhigen und dann wieder das Fürchten lehren?

Man mag es Zufall nennen oder Schicksal – über den Weg trat ein Flaschengeist aus dem Dunst. Das punktgenaue Erscheinen des Mannes war ein großes Glück, denn ohne die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, wären die folgenden Stunden kaum zu ertragen gewesen.

Es hatte zu regnen angefangen. Heike streifte ihr Cape über, ich beließ es bei meiner wetterfesten Jacke. Dann fasten wir uns in Gedanken an die Hand und bogen in den Weg ein, der so schmal war, dass wir hintereinander laufen mussten.

Von allen Seiten umgaben uns die Lärchen, die meistens Menschengröße hatten. Jede stand allein, sie berührten einander kaum, wie nach einem geheimen Plan positioniert.

„Gaby, es ist seltsam hier. Diese Bäume, dieses Schweigen… alles sieht so gleich aus“, flüsterte meine Wanderschwester unter ihrer Kapuze.

„Kommt es dir auch vor, als beobachtete man uns?“

„Ja, als hätte der Wald Augen. Ich bin froh, dass ich hier nicht allein bin.“

Heike sah in ihrem Cape wie ein Wichtel aus. Zügig ging sie voran und begann schon bald, sich im Dunst aufzulösen. Ich lief rascher, bis ich den dunkelblauen Umhang wieder vor mir sah.

Inzwischen senkte sich der Boden leicht ab, was dafür sprach, dass wir, allen Befürchtungen zum Trotz, vorankamen. Am Ende des Weges könnte die Prinzhütte stehen! Vielleicht hatte sich ja das verfallene Haus zurück zur Jausenstation entwickelt, wo man Wasser ausschenkte. Doch wer hätte in dieser gottverlassenen Gegend dort einkehren sollen? Ich machte mir keine Hoffnungen.

Eine Stunde später traten wir aus dem Wald heraus auf eine große, grüne Lichtung. Ein Gebäude gab es hier nicht, nur einen vermodernden Bretterhaufen, vielleicht ein Überbleibsel der einstigen Prinzhütte. Also würde es keinen Wassernachschub geben.

Im Wald waren wir nicht ein einziges Mal stehengeblieben. Jetzt setzten wir uns, da es zu regnen aufgehört hatte, auf einen der Trägerbalken, um Kraft für den zweistündigen Weg zum Penegal zu sammeln. Den Trinkwasserrest von der Menge einer halben Kaffeetasse rührte ich nicht an, sparte ihn für den noch verbleibenden Weg auf.

Alt, verwittert und im Laub versteckt – Heike hatte es trotzdem gefunden. Man glaubt nicht, wie wertvoll ein Wegeschild für den Wanderer sein kann. Es führte uns von der Lichtung zurück in den Wald, diesmal mäßig aufwärts, und wie erwartet, nach Südosten.

Auch hier erkannten wir den Pfad allein an seinem plattgedrückten Gras. Hell schlängelte sich die Spur zwischen den Bäumen dahin. Wer hatte sie gezogen? Wer, außer Heike und mir, war hier unterwegs gewesen? Wehe uns, wenn sich das Gras aufrichtete!

Es war still wie zuvor, der Nebel stand, kein Lüftchen regte sich. Lautlos hatte es wieder zu regnen angefangen.

„Gaby, ich könnte schwören, dass wir im Kreis herumlaufen.“

Und ich hätte schwören können, dass uns die Lärchen hinterher starrten.

Das können Bäume nicht? Womöglich hatten wir auf dem Kamm, außer der Grenze zum Trentino, auch eine andere überschritten. Es gibt vieles, das man kaum glauben kann, die Erde ist voller Geheimnisse. Gewiss lauerte etwas im Dunst, hinter den Stämmen, im Urwald der Farne. Was hatte ich hier zu suchen, wo ich mich wie ein Eindringling fühlte, der es wagte, diesen Wald ein zweites Mal zu durchstreifen?

„Es kann nicht sein, dass wir uns im Kreis bewegen, Heike, es geht stetig bergauf…“, raunte ich.

Warum flüsterten wir ständig? Sämtliche Lärchen und Waldgeister wussten doch längst, dass wir hier waren. Womöglich warteten sie darauf, dass ich verdurstend in dieses endlose Gras fallen würde. Was nur konnte ich mir Ermutigendes zu den letzten Tropfen in der Flasche sagen? Dass ich bald Regenwasser in großen Blättern auffangen würde?

Derweil zog sich der Weg in die Länge.

Man muss laufen, bis man ankommt, auch, wenn man müde ist und Durst hat. Die Flasche war leer, meine Knie arbeiteten widerwillig, die Kraft entwich meinem Körper mit jedem Stoß, den ich ausatmete. Fast acht Stunden waren wir auf den Beinen und vorwiegend mit Aufstiegen beschäftigt gewesen.

„Schau mal da!“ rief Heike plötzlich und deutete nach vorn in den Nebel. Schatten zeichneten sich darin ab, riesige, kerzengerade Schatten.

Sendemasten. Ein Aussichtsturm. Der Monte Penegal!

Der Lärchenwald.

Es waren einmal zwei Wanderfreundinnen, die sich anschickten, die Alpen zu durchlaufen, von denen Reinhold Messner gesagt haben soll, es sei nicht das gewaltigste, nicht das einsamste, aber das schönste Gebirge der Welt.

Am Morgen des fünfundzwanzigsten Tages dieser Wanderung schüttelte Anne-Marie vom Kaserer-Hof verwundert den Kopf, als die beiden Frauen den Wunsch äußerten, draußen zu frühstücken.

Es war kühl, feucht, diesig – ein Wetter, das man hätte beklagen können, doch die Zwei lachten, zogen sich warme Jacken an und setzten sich an den Tisch, den Anne-Maries verstorbener Mann einst um einen Apfelbaum herum gebaut hatte, wussten sie doch, dass man nicht alle Tage an einem solchen Platz essen kann. Die Äpfel baumelten reif über ihren Köpfen und es störte sie nicht, dass die Vögel ab und zu etwas herunterfallen ließen.

Noch rasch ein Foto von Anne-Marie und Anna, sodann nahmen wir die Wanderung auf der hier asphaltierten Via Claudia wieder auf.

Große Ereignisse warfen ihr Licht voraus: der Tausend-Meter-Anstieg auf den Mendelkamm, die Ankunft am Tagesende im Hotel Penegal, wo uns grandiose Aussichten erwarteten. Doch jetzt ging es erst einmal mild ansteigend durch Wald und Wiesen, in denen zu unserer Verwunderung Augustkrokusse blühten. Dann verabschiedeten wir uns von der Römerroute und bogen in die Straße zur Ansiedlung Aigner ein, wo wir bald vor einem Schilderpfahl standen, auf dem sich auch der Hinweis zur Grotta di Orsi – Bärenhöhle – befand.

Bären! Auf der weiteren Route würden wir nicht nur mit dem Canis lupus, auch mit dem Ursus arctos, dem europäischen Braunbären, zu tun haben, der im Trentino wie der Wolf in Freiheit leben soll. Daheim war ich auf diese Information gestoßen, als ich mich näher mit der neuen Etappe befasst hatte. Wandern, wo es Bären gibt… Sollte man sich deshalb ängstigen? Man sagt, das Schlimmste sei die Furcht an sich.

Soweit war es noch nicht. Hier bewegten wir uns vorwärts, während die Welt um uns in süßer Faulheit gefangen war. Ein Hund döste in seinem Korb, eine Katze ruhte sphinxgleich auf ihrer Fensterbank. Weiter hinten bummelte, mit den Händen auf dem Rücken, ein Mann daher und in einem Garten rieselte mit wohltuendem Klang Wasser in ein Steinbecken. Welch ein Frieden!

Mit einem Mal durchbrach Sonne den Morgendunst, übergoss die Natur mit Licht und Wärme, dass sie glitzernd aufleuchtete. In einem solchen Moment ist man einfach nur glücklich, ein Wanderer zu sein.

An einem Wasserfall überlegten wir, schon hier die Flaschen aufzufüllen. Da er schlecht zugänglich war, verschoben wir es auf später. Auf dem Weg durch den Wald hatten wir bis zur Jausenstation Buchwald noch genug zu trinken.

Nach einer Stunde kam die Station in Sicht. Drei Gehstunden und zweihundert Höhenmeter Anstieg lagen hinter uns und auch der Gantkofel war zurückgeblieben. Von hier gab es noch ein kurzes Stück zu laufen, bis es in diagonaler Linie die Felswand des Buchbergs hinauf auf den Kamm ginge. Blieb zu hoffen, dass uns dieser steile Weg nicht mit unüberwindbaren Hindernissen überraschen würde, insbesondere im oberen Bereich.

Was wir nun brauchten, war Wasser. Vielleicht hatten wir hier die letzte Möglichkeit, uns zu betanken.

Ruhetag an der Jausenstation! Mitten in der Hochsaison.

Wo nun die Flaschen füllen? Ein Brunnen war nicht zu entdecken. Mir blieb keine andere Wahl, als an der Haustür zu klopfen.

Keine Reaktion. Doch dahinter schlich jemand herum, ich spürte es. Womöglich hatte er oder sie mich durch die Gardine beobachtet. Gerade wollte ich mich unmissverständlich bemerkbar machen, als ein Wagen vorfuhr und ihm eine junge Frau entstieg. Allein deshalb öffnete sich jetzt die Tür und eine Frau mit Kind auf dem Arm kam zum Vorschein. Glück gehabt!

Nach einer kleinen, stärkenden Brotzeit ging es die Straße hinauf, bis wir vor einem Schild standen: Neuer Weg – Prinzwiesen – Prinzhütte – Penegal. Die Karte zeigte an, dass die Hütte verfallen sei, andererseits war sie hier angekündigt. Vielleicht hatte man sie wieder in Betrieb genommen. Wenn nicht, würde es in den Stunden bis zum Berghotel keine Einkehrmöglichkeit geben.

Durch einen Hohlweg ging es knackig bergan, die Schonzeit war vorbei. Der Eppaner Höhenweg kreuzte den unsrigen, dessen Steigungswinkel sich noch mehr erhöhte. Schnurgerade zog sich der Weg hoch – keine ebene Fläche zum Verschnaufen, kein Auf und Ab, keine Kehre, keine Abwechslung.

Langsam gehen, mit den Kräften haushalten.

Ende an einem Karrenweg. Gegenüber ging es zwischen dürren Bäumen weiter, noch ein paar Grade steiler.

Jetzt wurde es schlimm. Links, nicht weit von unseren Füßen entfernt, fiel die Wand des Buchbergs ab. Der Pfad war schmal, mehr Platz gab es nicht. Die Buchbergwand ähnelte einem Körper, der statt des Arms nur die Finger vorstreckt, wobei der magere Baumbewuchs zur abfallenden Seite hin zwar die Aussicht ins Etschtal behinderte, aber auch den Blick in die Tiefe. Zum Glück spendete er etwas Schatten. In praller Sonne hätte ich hier nicht hochsteigen können.

Eine Stunde später ackerten wir immer noch bergan, Knie und Fußgelenke arbeiteten, die Achillessehnen hielten das aus. Diesmal kroch ich nicht im närrischen Schneckentempo wie am Glaitnerjoch, ich kroch mit der ehrwürdigen Langsamkeit einer Schildkröte. Nichtsdestotrotz musste ich alle paar Meter anhalten, um Wasser zu trinken, den Puls sinken zu lassen. Bei dieser Schräglage war es nicht einfach, stabil zu stehen.

Noch einmal zur Vergegenwärtigung: Weshalb war ich hier und nicht woanders? Zum Beispiel in der Wellness-Oase eines Spas? Wer oder was hatte mich geritten, einem ‚Plopp‘ nachzurennen? Ja klar, die Sehnsucht.

Mittlerweile ging Heike vor, meine Lok.

Weiter. Kein Ende in Sicht. Nur dieser Wegstrich, der sich an die Wand drückte und wie ein drohend erhobener Finger nach oben zeigte. Weiter.

Nach einer dreiviertel Stunde wurde es felsiger. Lieber Gott, lass den Weg begehbar bleiben, ich kann ihn unmöglich hinunter laufen…

Noch mehr Fels und nun auch Nebel. Heike machte eine sorgenvolle Bemerkung. Wie würde das weitergehen?

Plötzlich endete die Steigung, ganz abrupt hörte sie auf. Die Felsen traten zurück, der Pfad driftete nach rechts, was bedeutete, dass wir den höchsten Punkt erreicht und den Mendelkamm erklommen hatten.

Das war also geschafft – und mein Trinkwasser weitestgehend verbraucht. Der Rest musste nun streng rationiert werden. Bei Heike sah es nicht besser aus.

Vor uns wildwucherndes Gras und junge Lärchenbäume. Die Prinzwiesen. Von hier mussten wir die Höhe nach Westen verlassen, um in weitem Bogen zurück auf die Kammspitze zu gelangen. Maximal drei Stunden kalkulierte ich für diesen Schwenker ein, an dessen Ende der Mte Penegal und das gleichnamige Panorama-Hotel auf uns warteten. Warum dieser Umschweif nötig war, verriet die Karte nicht.

Diese Gegend schien verlassener als verlassen. Dennoch zögerten wir nicht, für uns gab es nur ein Vorwärts.

Es war ein lichter, niedriger Wald, der Boden überall mit Gras bedeckt, einschließlich unseres Weges. Die Baumzwischenräume füllte der Nebel aus.

Kein Rascheln, keine Tierstimmen, nur eine große Stille.

Eine kleine Lichtung mit einem Abzweig, ohne Schild. Im Zweifel soll man auf dem Weg bleiben, den man gerade geht. Der konnte aber nicht richtig sein, weil die Himmelsrichtung falsch war. Dennoch probierten wir ihn aus, landeten auf einem Biwakplatz. Zurück zur Weggabelung.

Der zweite Pfad wandte sich nach Westen, weiter in den Wald hinein, was grundsätzlich gut war. Es fehlte aber das Schild. Wenn man, wie wir, nie ein Überlebenstraining hatte und üblicherweise nach Wegweisern und Markierungen läuft, fällt es schwer, allein der Kompassnadel zu vertrauen, die, außer der Karte, alles war, was wir hatten.

Während wir noch zögerten, hatte ich das Gefühl, als beobachtete man uns. Hör auf zu spinnen! redete ich mir zu, es ist nur ein gefahrloser Waldweg, der, naja, etwas ungewöhnlich ist. Woran liegt es, dass uns Wälder mal beruhigen und dann wieder das Fürchten lehren?

Man mag es Zufall nennen oder Schicksal – über den Weg trat ein Flaschengeist aus dem Dunst. Das punktgenaue Erscheinen des Mannes war ein großes Glück, denn ohne die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, wären die folgenden Stunden kaum zu ertragen gewesen.

Es hatte zu regnen angefangen. Heike streifte ihr Cape über, ich beließ es bei meiner wetterfesten Jacke. Dann fasten wir uns in Gedanken an die Hand und bogen in den Weg ein, der so schmal war, dass wir hintereinander laufen mussten.

Von allen Seiten umgaben uns die Lärchen, die meistens Menschengröße hatten. Jede stand allein, sie berührten einander kaum, wie nach einem geheimen Plan positioniert.

„Gaby, es ist seltsam hier. Diese Bäume, dieses Schweigen… alles sieht so gleich aus“, flüsterte meine Wanderschwester unter ihrer Kapuze.

„Kommt es dir auch vor, als beobachtete man uns?“

„Ja, als hätte der Wald Augen. Ich bin froh, dass ich hier nicht allein bin.“

Heike sah in ihrem Cape wie ein Wichtel aus. Zügig ging sie voran und begann schon bald, sich im Dunst aufzulösen. Ich lief rascher, bis ich den dunkelblauen Umhang wieder vor mir sah.

Inzwischen senkte sich der Boden leicht ab, was dafür sprach, dass wir, allen Befürchtungen zum Trotz, vorankamen. Am Ende des Weges könnte die Prinzhütte stehen! Vielleicht hatte sich ja das verfallene Haus zurück zur Jausenstation entwickelt, wo man Wasser ausschenkte. Doch wer hätte in dieser gottverlassenen Gegend dort einkehren sollen? Ich machte mir keine Hoffnungen.

Eine Stunde später traten wir aus dem Wald heraus auf eine große, grüne Lichtung. Ein Gebäude gab es hier nicht, nur einen vermodernden Bretterhaufen, vielleicht ein Überbleibsel der einstigen Prinzhütte. Also würde es keinen Wassernachschub geben.

Im Wald waren wir nicht ein einziges Mal stehengeblieben. Jetzt setzten wir uns, da es zu regnen aufgehört hatte, auf einen der Trägerbalken, um Kraft für den zweistündigen Weg zum Penegal zu sammeln. Den Trinkwasserrest von der Menge einer halben Kaffeetasse rührte ich nicht an, sparte ihn für den noch verbleibenden Weg auf.

Alt, verwittert und im Laub versteckt – Heike hatte es trotzdem gefunden. Man glaubt nicht, wie wertvoll ein Wegeschild für den Wanderer sein kann. Es führte uns von der Lichtung zurück in den Wald, diesmal mäßig aufwärts, und wie erwartet, nach Südosten.

Auch hier erkannten wir den Pfad allein an seinem plattgedrückten Gras. Hell schlängelte sich die Spur zwischen den Bäumen dahin. Wer hatte sie gezogen? Wer, außer Heike und mir, war hier unterwegs gewesen? Wehe uns, wenn sich das Gras aufrichtete!

Es war still wie zuvor, der Nebel stand, kein Lüftchen regte sich. Lautlos hatte es wieder zu regnen angefangen.

„Gaby, ich könnte schwören, dass wir im Kreis herumlaufen.“

Und ich hätte schwören können, dass uns die Lärchen hinterher starrten.

Das können Bäume nicht? Womöglich hatten wir auf dem Kamm, außer der Grenze zum Trentino, auch eine andere überschritten. Es gibt vieles, das man kaum glauben kann, die Erde ist voller Geheimnisse. Gewiss lauerte etwas im Dunst, hinter den Stämmen, im Urwald der Farne. Was hatte ich hier zu suchen, wo ich mich wie ein Eindringling fühlte, der es wagte, diesen Wald ein zweites Mal zu durchstreifen?

„Es kann nicht sein, dass wir uns im Kreis bewegen, Heike, es geht stetig bergauf…“, raunte ich.

Warum flüsterten wir ständig? Sämtliche Lärchen und Waldgeister wussten doch längst, dass wir hier waren. Womöglich warteten sie darauf, dass ich verdurstend in dieses endlose Gras fallen würde. Was nur konnte ich mir Ermutigendes zu den letzten Tropfen in der Flasche sagen? Dass ich bald Regenwasser in großen Blättern auffangen würde?

Derweil zog sich der Weg in die Länge.

Man muss laufen, bis man ankommt, auch, wenn man müde ist und Durst hat. Die Flasche war leer, meine Knie arbeiteten widerwillig, die Kraft entwich meinem Körper mit jedem Stoß, den ich ausatmete. Fast acht Stunden waren wir auf den Beinen und vorwiegend mit Aufstiegen beschäftigt gewesen.

„Schau mal da!“ rief Heike plötzlich und deutete nach vorn in den Nebel. Schatten zeichneten sich darin ab, riesige, kerzengerade Schatten.

Sendemasten. Ein Aussichtsturm. Der Monte Penegal!

Mein Buch ‚Steinreich, vogelfrei‘ ist im Internet und Buchhandel als gebundene Ausgabe,

Taschenbuch oder ebook – ggfs. mit Bestellung – erhältlich.